手術室

手術室(operating room 英文簡稱o.r)是為病人提供手術及搶救的場所,是醫(yī)院的重要技術部門。手術室應與手術科室相接連,還要與血庫、監(jiān)護室、麻醉復蘇室等臨近。抓好手術切口感染四條途徑的環(huán)節(jié)管理,即:手術室的空氣;手術所需的物品;醫(yī)生護士的手指及病人的皮膚,防止感染,確保手術成功率。要求設計合理,設備齊全,護士工作反應靈敏、快捷,有高效的工作效率。手術室要有一套嚴格合理的規(guī)章制度和無菌操作規(guī)范。隨著外科技術飛速發(fā)展,手術室工作日趨現(xiàn)代化。

2017年12月1日,《公共服務領域英文譯寫規(guī)范》正式實施,規(guī)定手術室標準英文名為Operating room或Operating Theater.

中文名

手術室

外文名

Operating room、Operating Theater

解 釋

為病人提供手術及搶救的場所

手術室分類

I類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 V類

英文簡稱

o.r

隸 屬

醫(yī)院

目錄

1 手術室簡介

2 手術室分類

3 手術室房間

4 區(qū)域劃分

5 位置組成

6 布局

7 空氣凈化

8 手術室的設備

9 手術室的人員

10 發(fā)展歷史

11 手術室標準

12 設計的目的

手術室簡介

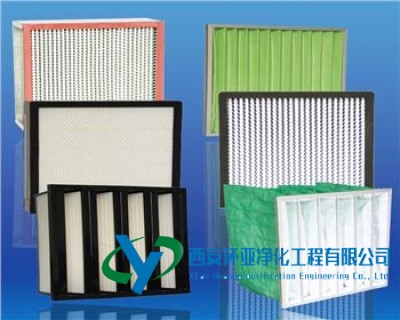

高效安全的手術室空氣凈化系統(tǒng),保證手術室的無菌環(huán)境,可以滿足器官移植、心臟、血管、人工關節(jié)置換等手術所需的高度無菌環(huán)境。

采用高效低毒消毒劑,以及合理使用,是保障一般手術室無菌環(huán)境的有力措施。根據(jù)不斷討論與反復斟酌,修訂后《綜合醫(yī)院建筑設計規(guī)范》中,關于一般手術室的條文最終確定為:“一般手術室應采用末端過濾器不低于高中效過濾器的空調系統(tǒng)或全新風通風系統(tǒng)。室內保持正壓,換氣次數(shù)不得低于6次/h”。其它未涉及參數(shù),如溫濕度等,可參照Ⅳ級潔凈手術室。

手術室分類

(1)Ⅰ類手術間:即無菌凈化手術間,主要接受顱腦、心臟、臟器移植等手術。

(2)Ⅱ類手術間:即無菌手術間,主要接受脾切除手術、閉合性骨折切開復位術、眼內手術、甲狀腺切除術等無菌手術。

(4)Ⅳ類手術間:即感染手術間,主要接受闌尾穿孔腹膜炎手術、結核性膿腫、膿腫切開引流等手術。

(5)Ⅴ類手術間:即特殊感染手術間,主要接受綠膿桿菌、氣性壞疽桿菌、破傷風桿菌等感染的手術。

按不同專科,手術間又可分為普外、骨科、婦產(chǎn)科、腦外科、心胸外科、泌尿外科。燒傷科、五官科等手術間。由于各專科的手術往往需要配置專門的設備及器械,因此,專科手術的手術間宜相對固定。

手術室房間

一個完整的手術室包括以下幾部分:

①衛(wèi)生通過用房:包括換鞋處、更衣室、淋浴間、風淋室等;

②手術用房:包括普通手術間、無菌手術間、層流凈化手術間等;

③手術輔助用房:包括洗手間、麻醉間、復蘇間、清創(chuàng)間、石膏間等;

④消毒供應用房:包括消毒間、供應間、器械間、敷料間等;

⑤實驗診斷用房:包括X線、內窺鏡、病理、超聲等檢查室;

⑥教學用房:包括手術觀察臺、閉路電視示教室等;

區(qū)域劃分

手術室

手術室限制區(qū)包括無菌手術間、洗手間、無菌室、貯藥室等。半限制區(qū)包括急診手術間或污染手術間、器械敷料準備室、麻醉準備室、消毒室。非限制區(qū)設更衣室、石膏室、標本間、污物處理間、麻醉復蘇室和護士辦公室、醫(yī)護人員休息室、餐廳、手術病人家屬休息室等。值班室和護士辦公室,應設在入口近處。

位置組成

手術室

手術室布局

手術室

手術室手術后器械、敷料的污物流線。還有搶救病人專用的綠色通道,可以使危重病人得到最及時的救治。可以使手術部的各項工作更好地做到消毒隔離,潔污分流,最大限度的避免交叉感染。

手術室分為很多手術間,按凈化的不同級別分別為百級手術間兩個、千級手術間兩個、萬級手術間四個,不同級別的手術間有著不同的用途:百級手術間用于關節(jié)置換、神經(jīng)外科、心臟手術;千級手術間用于骨科、普外科、整形外科中的一類傷口手術;萬級手術間用于胸外科、耳鼻喉科、泌尿外科手術和普外科中除一類傷口的手術;正負壓切換的手術間可用于特殊感染手術的開展。凈化空調在防止感染和保證手術成功方面不可替代的作用,是手術室中不可缺少的配套技術。高水平手術室要求高質量的凈化空調,而高質量的凈化空調才能保證手術室的高水平。

空氣凈化

手術室的空氣壓力根據(jù)其不同區(qū)域(如手術間、無菌準備間、刷手間、麻醉間和周圍干凈區(qū)域等)潔凈度不同要求而不同。不同級別的層流手術室其空氣潔凈度標準不同,例如美國聯(lián)邦標準1000級為每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數(shù),≤1000顆或每升空氣中≤35顆。10000級層流手術室的標準為每立方尺空氣中≥0.5μm的塵粒數(shù),≤10000顆或每升空氣中≤350顆。依次類推。手術室通風的主要目的是排除各工作間內的廢氣;確保各工作間必要的新鮮空氣量;去除塵埃和微生物;保持室內必要的正壓。 能滿足手術室通風要求的機械通風方式有以下兩種。機械送風與機械排風并用式:這種通風方式可控制換氣次數(shù)、換氣量及室內壓力,通氣效果較好。機械送風與自然排風并用,這種通風方式的換氣及換氣次數(shù)受一定限制,通風效果不如前者。手術室的潔凈級別主要是以空氣中的塵埃粒子數(shù)和生物粒子數(shù)來區(qū)分。目前,最常用的是美國宇航局分類標準。凈化技術通過正壓凈化送風氣流控制潔凈度來達到無菌的目的。

根據(jù)送氣方式不同,凈化技術可分為紊流系統(tǒng)和層流系統(tǒng)兩種。(1)紊流系統(tǒng)(Multi-Directional Manner):紊流系統(tǒng)的送風口及高效過濾器設于頂棚,回風口設于兩側或一側墻面下部,過濾器和空氣處理比較簡單,擴建方便,造價較低,但換氣次數(shù)少,一般為10~50次/h,容易產(chǎn)生渦流,污染粒子可能在室內渦流區(qū)懸浮循環(huán)流動,形成污染氣流,降低室內凈化度。只適用于NASA標準中 10 000~1000 000級的凈化室。(2)層流系統(tǒng)(Laminal Flow System);層流系統(tǒng)利用分布均勻和流速適當?shù)臍饬鳎瑢⑽⒘!m埃通過回風口帶出手術室,不產(chǎn)生渦流,故沒有浮動的塵埃,凈化度隨換氣次數(shù)的增加而提高,適用于美國宇航局標準中100級的手術室。但過濾器密封破損率比較大,且造價較高。

手術室的設備

手術室

手術室手術室電源應有雙相供電設施,以保證安全運轉。各手術間應有足夠的電插座,便于各種儀器設備的供電。插座應有防火花裝置,手術間地面有導電設備,以防火花引起爆炸。電插座應加蓋密封,防止進水,避免電路發(fā)生故障影響手術。總電源線集中設在墻內,中央吸引及氧氣管道裝置都應設在墻內。 照明設施普通照明燈應安裝在墻壁或房頂。手術照明燈應安裝子母無影燈,并備用升降照明燈。水源和防火設施:各工作間應安裝自來水龍頭,便于沖洗。走廊及輔助間應裝置滅火器,保證安全。冷熱水及高壓蒸氣應有充分保證。通風過濾除菌裝置:現(xiàn)代手術室應建立完善的通風過濾除菌裝置,使空氣凈化。其通風方式有湍流式、層流式、垂直式,可酌情選用。 手術室出入路線布局: 出入路線的布局設計需符合功能流程與潔污分區(qū)要求,應設三條出入路線,一為工作人員出入路線,二為傷病人出入路線,三為器械敷料等循環(huán)供應路線,盡量做到隔離,避免交叉感染。

手術間的溫度調節(jié)非常重要,應有冷暖氣調節(jié)設備。空調機應設在上層屋頂內,室溫保持在 24~26℃,相對濕度以50%左右為宜。一般手術間為 35~45㎡,特殊房間約 60㎡,適用于體外循環(huán)手術、器官移植手術等;小手術間面積在20~30㎡。

手術室的人員

手術室護士和手術室床的比例一般按3:1的比例配置,包括器械護士、巡回護士以及外勤等。手術室有嚴格的工作制度和無菌要求。進入手術室的所有人員必須按照無菌技術操作原則,避免交叉感染。

護士長職責

護師職責

手術室主管護師職責是在護士長的領導下進行工作,發(fā)揮業(yè)務、教學、科研上的主導作用。負責督促、檢查本室護理工作質量,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,提出解決辦法,把好手術、護理質量關。解決本室護理業(yè)務上的疑難問題,參加研究和制訂重大手術和新手術護理配合和操作規(guī)程。協(xié)助護士長組織新業(yè)務。新技術的學習和研討。擬定本室護師(士)在職業(yè)務培訓計劃,并編寫教材和講授有關的課程。負責進修人員的帶教和護理專業(yè)學生的臨床實習并進行出科鑒定,組織小講課。擬定本室護理科研計劃并組織實施,指導本室護師(士)開展科研工作,寫出具有一定水平的護理論文和科研工作總結。

護士職責

監(jiān)控護士職責是負責本室對醫(yī)院感染監(jiān)測和控制管理條例的貫徹執(zhí)行。 負責本科室消毒隔離工作。每月做1次空氣、物表、無菌物品、醫(yī)務人員手和使用中消毒劑的細菌培養(yǎng)。每2個月進行回次紫外線強度監(jiān)測。 對需要進行隔離的病人,督促護理人員嚴格執(zhí)行隔離制度,并做好記錄。協(xié)助和督促醫(yī)師填報醫(yī)院感染病例和送檢標本。負責本室的醫(yī)院感染知識宣傳。監(jiān)測結果歸檔、備查。手術室衛(wèi)生員的職責在護士長的領導下,護士的指導下進行工作。負責做好清潔衛(wèi)生工作。清掃地面及洗刷手術室,做好洗手用物的供應與料理以及手術后的清潔料理工作。負責高壓蒸汽滅菌鍋的使用、管理。負責標本的登記、送檢,以及其它外勤工作。

發(fā)展歷史

外科手術的歷史可以追溯到遙遠的新石器時代。隨著時代的進化,外科學得到了飛速的發(fā)展,而外科學的發(fā)展又帶動了無菌法和消毒法的發(fā)展。到了19世紀,麻醉學誕生,首例麻醉下的手術誕生于1846年的美國一位齒科醫(yī)生。盡管當時的場地設在圖書館的教室內,盡管沒有一個人身著白大衣,但是這的確揭開了手術室歷史的序幕。手術室的進化 第一代手術室我們稱之為創(chuàng)世紀簡易型手術室。醫(yī)學在進步,1886年,細菌學的發(fā)達、蒸氣滅菌法誕生;1887年,手術時的洗手法成立;1897年,手術時開始使用口罩;1898年,開始使用手術衣,至今均已有100年以上的歷史。

20世紀的歐洲,醫(yī)院分散的各個病房內,開始各自配置相關的手術室,手術室開始進入了第二代,我們稱之為分散型手術室(Pavilion Type)。1937年,召開了法國巴黎萬國博覽會,現(xiàn)代模式的手術室在那個時期正式創(chuàng)立。

20世紀中期,病房開始集中化,手術室也進入了第三個時代:集中型手術室(Central Type OPR)。1955年,日本東京大學集中型中心手術部正式開設,揭開了日本集中型手術室的帷幕;1963年,中央供應型手術室平面布局在美國誕生;1966年,世界上第一間層流潔凈手術室在美國的巴頓紀念醫(yī)院設立;1969年,英國衛(wèi)生部推薦的手術室平面布局,就是今天被廣泛使用的污物回收型的雛形。

今天我們跨入了新的世紀,醫(yī)學的飛躍發(fā)展提供了一個嶄新的醫(yī)療環(huán)境,第四代手術室開始步入了我們的時代。

手術室標準

① 混合型手術室(Hybrid Type)。 ② 手術室相對集中,但功能完全獨立。

③ 既具有普遍性,能對應各種類型的手術,提高手術室的效率,又必須充分考慮各種特殊手術。

如:移植手術、放療手術、當日手術等。

④ 信息化、智能化、數(shù)字化。

⑤ 安全性。包括空調系統(tǒng)安全、電氣安全、醫(yī)療氣體安全、放射線安全等等。

⑥ 經(jīng)濟性。降低成本,提高效率永遠是我們追求的目標。

⑦ E.B.D(Evidence Based Design)進行有科學依據(jù)的設計。

設計的目的

手術室,作為外科領域反映高度治療醫(yī)學水平的工作環(huán)境,應該滿足下述要求: ① 滿足外科手術需求的所有功能。

② 要求最大限度地保持接近無菌的環(huán)境,減少創(chuàng)傷感染。